Edy Martínez: jazz e latin chévere con brio

Nonostante una brillantissima storia musicale alle spalle, il leggendario pianista Edy Martínez alla soglia degli ottant’anni (che compirà il 2 gennaio 2022) è misconosciuto alla maggior parte dei jazzofili nostrani. E fino a pochi anni fa lo era anche nella sua Colombia. Per colmare questa lacuna l’abbiamo intervistato tra Bogotà e New York ripercorrendo le straordinarie tappe della sua carriera. Ecco questa enciclopedica chiacchierata.

Ci scusiamo del ritardo di pubblicazione dell’intervista di Gian Franco Grilli, che potrà essere ripresa e condivisa ESCLUSIVAMENTE da Musica Jazz.

Fa parte della storia del jazz. È più newyorkese che bogotano. All’anagrafe è Manuel Eduardo Martínez Bastidas ma tutto il mondo della musica lo conosce come Edy Martínez, il primo e più importante jazzista colombiano a lasciare impronte nella discografia jazzistica degli Stati Uniti. La sua avventura musicale iniziò a Bogotà all’età di 8 anni come conguero e batterista dell’orchestra di suo padre e dopo ben sette decadi, di cui 53 anni vissuti nella Grande Mela, Edy è ancora in pista offrendo tutto il suo grande talento di pianista-tastierista, percussionista, arrangiatore e compositore ai grandi Maestri del jazz, del latin, dei ritmi afrocaraibici, della salsa newyorkese e di colonne sonore. La sua musica e i suoi ritmi hanno scandito un’incredibile carriera al fianco dei protagonisti più prestigiosi sia della scena jazzistica sia di quella afrolatina come Dizzy Gillespie, Gato Barbieri, Ron Carter, Bobby Watson, Joe Chambers, Bob Berg, Paquito De Rivera, Arturo Sandoval, Batacumbele, Ray Mantilla, Ray Barretto, Mongo Santamaria, “Patato” Valdés, Tito Puente, Machito, Larry Harlow, Pete “Conde Rodriguez” e Eddie Palmieri, tanto per citare alcuni. Estremamente generoso con gli altri registrando oltre trecento album di cui sette nominati al Grammy, Edy è stato invece più sobrio con se stesso incidendo come leader cinque album e su cui spicca il meraviglioso progetto per big band «Midnight Jazz Affair». Animato da incontenibile curiosità culturale e da uno spirito avventuriero inossidabile, il Nostro è saltato da un artista all’altro senza alterarne i rapporti dopo le separazioni, ma ricucite nel tempo con maggiore brio e a distanza di anni. Umile e altruista, Edy Martínez è uno dei più importanti “ambasciatori” della musica colombiana moderna ed è stato apripista indiscusso del jazz colombiano per illustri connazionali: Justo Almario, Héctor Martignon, Samuel Torres e altri ancora. Negli ultimi anni è tornato a vivere a Bogotà (ma non è la prima volta) con il desiderio di trasferire la sua vastissima esperienza e competenza dell’arte delle note a giovani musicisti formando nuove orchestre, master di improvvisazione, promuovendo concerti e iniziative didattiche nelle principali Università colombiane. «Ho voglia di stare un po’ nel mio Paese – spiega Edy – anche se le condizioni non sono paragonabili a quelle della capitale mondiale del jazz, dove l’altro ho fatto una capatina nel dicembre 2019, invitato da Ray Mantilla per registrare «ReBirth», il suo ultimo album, che si è rivelato, purtroppo, anche il suo testamento musicale». In compagnia di Ray Mantilla (1934-2020) il pianista colombiano ha solcato tutti i migliori palcoscenici internazionali, dagli Stati Uniti all’Europa e da qui lo spunto per ricostruire la vicenda completa del grandioso e versatile artista pastuso-bogotano di cui, nonostante i numerosi concerti tenuti in Italia come “gregario” di prestigiosi gruppi negli ultimi cinquant’anni, sappiamo molto poco. Quella che segue più che un’intervista è stata una chiacchierata come tra vecchi amici, cronologicamente molto disordinata nel senso che il musicista – con eredità musicali che trascendono i confini delle Americhe – capovolgeva repentinamente spesso i ruoli come voler verificare se nella “zucca” dell’intervistatore erano ben trattenuti e archiviati i principali protagonisti ma anche quelli minori della storia del jazz, delle musiche afrolatine e contemporanee. Insomma una sorta di insolito esame per chi scrive. Ovviamente a distanza di decenni il Nostro interlocutore ha buttato lì anche alcuni dati contradditori e incompleti che avrebbero potuto ingenerare confusione. Si è resa quindi necessaria una “revisione” attenta e laboriosa della “charla” (conversazione) su discografia citata, omonimie molto frequenti nell’ambiente dei latinos al fine di riordinare in modo credibile il lungo e avventuroso viaggio di Martínez. Alla fine ce l’abbiamo fatta, o almeno speriamo.

Edy, mi è capitato più volte di vedere il tuo cognome completato da Polit. Vuoi mostrarci la tua vera carta d’identità?

Polit era il cognome dei miei nonni materni originari di Milano o della Lombardia, ma all’anagrafe io sono Manuel Eduardo Martínez Bastidas, nato il 2 gennaio 1942 a San Juan de Pasto, Dipartimento Nariño, Colombia e artisticamente sono conosciuto come Edy Martínez. Avevo tre mesi quando mio padre per partecipare a un concorso di trombonista nella Banda Nacional si trasferì a Bogotà, dove sono cresciuto e ho trascorso l’adolescenza fino all’età di 17 anni. Poi me ne andai all’estero sognando New York.

Padre trombonista, quindi hai respirato musica fin dai tuoi primi giorni di vita. Come, quando e con quale strumento hai scelto di intraprendere la tua avventura musicale?

La nostra era una famiglia di ottime tradizioni musicali. Mio padre, Manuel Martínez Polit. ha avuto un’importante orchestra per cinquant’anni e con un repertorio molto variegato: musica ballabile latinoamericana, folklorica, paso doble, vals , fox trot, tango, musiche spagnole, afro-cubane, afro-portoricane, musica classica e jazz con arrangiamenti meravigliosi. Mia madre amava e conosceva la musica classica e tutte le domeniche ci faceva apprezzare alla radio dei compositori come Mozart, Bach, Ciaikovski, Chopin o Stravinsky. Fu lei a regalarmi il mio primo strumento, cioè una piccola fisarmonica o acordeón a bottoni come quelle che si usano nel vallenato, genere colombiano che tu ben conosci e di cui imparai in poco tempo una decina di brani. Poi mi comprò una fisarmonica a piano, mi insegnò con la chitarra i fondamentali dell’armonia, gli accordi, mi faceva gli esempi che io mi segnavo su carta e poi cercavo le tonalità relative sulla tastiera studiando cromaticamente le sequenze degli accordi, cioè per mezzi toni. Andai avanti così fino al momento che mi iscrisse al Conservatorio dove studiai pianoforte soltanto per due anni, e poiché non legavo bene con il mio insegnante convinsi i miei genitori che avrei continuato a studiare da autodidatta ma con i loro consigli.

La nostra era una famiglia di ottime tradizioni musicali. Mio padre, Manuel Martínez Polit. ha avuto un’importante orchestra per cinquant’anni e con un repertorio molto variegato: musica ballabile latinoamericana, folklorica, paso doble, vals , fox trot, tango, musiche spagnole, afro-cubane, afro-portoricane, musica classica e jazz con arrangiamenti meravigliosi. Mia madre amava e conosceva la musica classica e tutte le domeniche ci faceva apprezzare alla radio dei compositori come Mozart, Bach, Ciaikovski, Chopin o Stravinsky. Fu lei a regalarmi il mio primo strumento, cioè una piccola fisarmonica o acordeón a bottoni come quelle che si usano nel vallenato, genere colombiano che tu ben conosci e di cui imparai in poco tempo una decina di brani. Poi mi comprò una fisarmonica a piano, mi insegnò con la chitarra i fondamentali dell’armonia, gli accordi, mi faceva gli esempi che io mi segnavo su carta e poi cercavo le tonalità relative sulla tastiera studiando cromaticamente le sequenze degli accordi, cioè per mezzi toni. Andai avanti così fino al momento che mi iscrisse al Conservatorio dove studiai pianoforte soltanto per due anni, e poiché non legavo bene con il mio insegnante convinsi i miei genitori che avrei continuato a studiare da autodidatta ma con i loro consigli.

Lo studio consisteva nel tirare giù accordi dai dischi e trascrivere le parti?

Esattamente, ascoltavo dischi di musica cubana, di jazz, di Tito Puente, tiravo giù gli assoli per poi riprodurli sui timbales e altri strumenti a percussione di scuola afrocubana come bongo, congas, ma anche batteria. Mi cimentavo anche con il pianoforte lavorando su pezzi di Horace Silver e George Shearing. Fino a 17 anni questa è stata la mia “università” a Bogotà suonando anche con musicisti professionisti.

Studente versatile, polistrumentista, ma lo strumento con il quale ti presentasti per la prima volta in pubblico?

Chiarisco la situazione: contemporaneamente alla fisarmonica studiavo anche percussioni e pianoforte. A sei anni iniziai a fare pratica con le percussioni afrocubane e a otto suonavo le congas con l’orchestra mio padre, poi dopo due anni diventai anche il suo batterista e pianista all’occorrenza. Eravamo all’inizio degli anni Cinquanta e in famiglia c’era un notevole fermento musicale grazie a miei genitori che ci insegnarono musica. Dico insegnarono al plurale perché c’era anche mio fratello Juan, che è diventato poi un percussionista fantastico: per cinque anni suonò con la mitica orchestra di Tito Rodriguez, lo conosci?

Certo, Tito Rodriguez, il cantante portoricano e leader della omonima leggendaria big band latina che si contendeva la scena del Palladium e di altri famosi locali sfidando le orchestre di Machito, di Tito Puente, e fu uno dei principali protagonisti della pachanga e delle musiche caraibiche a New York, giusto?

Giustissimo, perfetto, ma aggiungo che mio fratello (che purtroppo ci ha lasciati troppo presto) fu l’unico musicista sudamericano a suonare con l’orchestra di Tito Rodriguez. Juan era un eccellente percussionista di jazz, di musica latina e anche l’importante musicista argentino Alberto Ginastera quando si trasferì qui in Colombia lo volle al suo fianco per registrare opere importanti. E a proposito di Argentina voglio ricordare che a soli tredici anni lavorai anche con Don Américo y sus Caribes ossia l’orchestra di Americo Belloto, primo violino dell’Orquesta Sinfonica di Buenos Aires che si trasferì in Colombia quando si innamorò di una presentatrice della televisione. Il repertorio della sua orchestra includeva tango, bolero ranchero e corrido messicani, cumbia, gaita eccetera. Inoltre, sempre in quel periodo, suonai anche con l’orchestra del cantante cubano Pepe Reyes (da non confondere con il leggendario pianista Pepecito Reyes- NdA).

Chiariamo questo punto: il cubano Reyes viveva a Bogotà?

Chiariamo questo punto: il cubano Reyes viveva a Bogotà?

Osservazione giusta. Non so come arrivò in Colombia ma Reyes formò un’orchestra a Bogotà e ricordo che mi guadagnai il posto in quel gruppo dopo una selezione tra diversi musicisti. Comunque si rivelò un’esperienza molto formativa perché il direttore Pepe aveva montato un repertorio straordinario con arrangiamenti di nomi importanti cubani come Rafael Somavilla (uno dei fondatori del Club Cubano del jazz), di Niño Rivera e Pedro Jústiz “Peruchín”. Debbo aggiungere: nel 1954, all’età di dodici anni registrai come pianista, in un disco della cantante colombiana Yolima Pérez, un ironico cha-cha-chá che si chiamava Pinocho; alcuni mesi dopo da batterista partecipai a un programma televisivo a fianco della famosissima pianista-compositrice messicana Consuelo Velásquez, l’autrice della celeberrima Besame mucho.

E fin qui eravamo in Colombia. Invece quando e come è iniziato il cammino verso l’America del Nord?

Tutto è scaturito dal fatto che mio padre conosceva il musicista colombiano Hernando Becerra, un bravissimo pianista jazz e di latin che suonava negli Stati Uniti con orchestre notissime come Los Lecuona Cuban Boys, Tito Puente o Machito, tanto per capirci. Ogni tanto Hernando tornava a Bogotà per visitare i suoi genitori e un giorno mio padre ebbe l’idea di invitarlo a suonare per una sera assieme a noi al “Festival de Blanco y Negros” di Pasto. Al termine di quel concerto Becerra si complimentò per il mio modo suonare, di tenere il tempo con la batteria e mi spronò a proseguire seriamente con lo studio. Lui tornò poi all’estero per le sue attività e dopo qualche mese ricevetti un suo telegramma da Aruba, dove stava suonando con il suo quintetto, che diceva: «Eduardo te necésito, ho bisogno di te, parla con tuo padre e vola qui immediatamente perché il mio batterista se ne va». Con il benestare di mio padre, poiché ero minorenne, nel 1959 mi lanciai in quell’avventura che avrebbe dovuto durare solo alcune settimane in quell’isoletta. Invece proseguì fino a maggio del 1960 quando poi ci spostammo a Miami: Hernando mi portò con sé poiché aveva progetti di jazz e di musica latina, e così vide in me la possibilità di soddisfare brillantemente in un solo colpo le sue diverse esigenze di repertorio jazz e musica latina, mentre prima compensava con due batteristi che si alternavano. Dopo alcuni mesi Becerra decise di rientrare in Colombia, ma io mi rifiutai perché volevo restare a Miami per fare nuove esperienze promettendogli comunque la massima serietà, visto che lui aveva avuto una sorta di tutela su di me essendo minorenne. Acconsentì e così cercai lavoro sia come batterista che come pianista. E proprio come pianista mi capitò di suonare in un club di cubani dove conobbi poi il cantante Rubén González (da non confondere con il famoso pianista del Buena Vista Social Club -NdA), il quale confidò tanto in me che un giorno mi propose di accompagnarlo in una tournée della durata di una decina di settimane nella culla del jazz. Puoi immaginare l’entusiasmo di fronte a una proposta di quel genere: non vedevo l’ora di partire!

Quindi sbarcasti a New Orleans in che anno?

Stiamo parlando sempre del 1960, e alla fine quel contratto di alcune settimane si trasformò in un soggiorno di oltre due anni. Vivevo e lavoravo in Bourbon Street e soprattutto in un locale di musica latina che si chiamava Boom Room Club. In quella città così speciale e vivace trovai poi il modo di far venire anche mio fratello Juan perché lì si suonava di tutto, jazz, blues, r&b e rock. Ritornammo poi a Miami, come percussionista entrai nell’orchestra del cubano Pupi Campo, successivamente come pianista lavorai invece nel gruppo del sassofonista Chico Oréfiche e così mio fratello prese il mio posto alle percussioni nella band di Campo. Io continuavo comunque a coltivare l’idea di spostarmi a New York quando – e nonostante le suppliche di Oréfiche di non andarmene via – un bel giorno mi feci coraggio e proseguii l’avventura verso la Grande Mela.

La metropoli dove poi hai trascorso i migliori anni della tua lunghissima carriera. Domanda: perché New York, anziché tornare a New Orleans, oppure andare a Chicago, San Francisco o Los Angeles dove il latin aveva un suo mercato?

Diversi musicisti mi avevano parlato delle notevoli opportunità che aveva New York. Infatti poi ho capito che la capitale del jazz è una città unica, ha una qualità molto speciale: tutte le esperienze musicali provenienti da ogni parte del Pianeta a New York vengono depurate e distillate creando “altro” di grande qualità. Ognuno di coloro che incontrai in questa metropoli aveva delle qualità eccezionali, uno stile musicale personale, e per me fu una delizia e qualcosa di magico suonare e combinare le mia sensibilità con quelle di Ray Barretto, Mongo Santamaria, Machito, Tito Puente o di un fenomeno come Dizzy. Toccai il cielo con il classico dito!

Come trascorrevi le serate newyorkesi a metà degli anni Sessanta, tra l’altro in piena epoca rock beat?

Era lo maximo! Terminavo di suonare in un club e tornavo a casa a studiare, a registrare musicassette tutte le notti, guardavo un po’ di televisione, questa era la mia routine. Niente serate modaiole perché non potevi andare in giro a rumbear, a divertirti o a ballare tutte le sere, se volevi crescere e sviluppare la tua creatività. Io studiavo i classici tra cui Palestrina, poi Monk, insomma i grandi maestri. A New York, salvo qualche intermezzo di cinque o sei anni, ho vissuto ben 53 anni, e il mio vero trampolino di lancio è stato proprio con Barretto conosciuto nell’estate del 1965.

Raccontaci come e in quale contesto newyorkese hai conosciuto Manos Duras.

Orchestra Ray Barretto

A onor del vero ancora prima di Barretto avevo lavorato con l’orchestra di Tata Vasquez in un club distante circa 80 km da New York. Poi rientrai a New York e qui la comunità latina organizzò un programma culturale nel parco di Pelham Bay, nel Bronx, per sostenere la candidatura a sindaco del repubblicano John Lindsay e noi partecipammo con l’orchestra di Luis Barcelò di cui ero pianista-tastierista. Quel pomeriggio tra il pubblico c’era anche Ray Barretto: al termine del nostro set si avvicinò al piano con una voce sottile, che mi colpì perché faceva a pugni con la statura e il suo fisico corpulento e mi disse: «Ehi chiquitico, de donde tu eres? Tu suenas puertoriqueño pero hay algo que no he podido identificar» (ehi ragazzo, da dove vieni? Suoni alla portoricana ma c’è qualcosa che non ho potuto identificare). Quando gli risposi «Sono colombiano!» si mostrò meravigliato per non dire incredulo; si annotò il mio numero di telefono e dopo un paio di giorni mi contattò per propormi un’audizione, che ovviamente accettai: mi consegnò dei suoi dischi, degli spartiti di musiche che aveva già registrato e sui quali mi sarei dovuto preparare nel giro di una decina di giorni. Studiai bene quel materiale, scrissi anche dei miei arrangiamenti e il giorno dell’audizione dopo poche battute del primo brano Ray stoppò tutti: «Signori, la prova è finita, Edy è il nostro pianista e arrangiatore».

Quel fortunato sodalizio, e ti prego di correggermi se sbaglio, con Manos Duras, ossia Ray Barretto, andò avanti molto tempo e con delle pause a causa di tuoi nuovi contratti con Mongo, con Barbieri e altri. Vogliamo ricordare i dischi che hai registrato con Ray Barretto e complessivamente quanti album hai inciso nella tua carriera?

Hai fatto bene a sottolineare alcuni passaggi altrimenti ci si può perdere dentro il mio cammino. Infatti la mia collaborazione con Ray è stata contrassegnata da dei vuoti per mie nuove scelte, poi però la collaborazione é ripresa, ci sono state nuove connessioni, ma così è successo anche con altri perché io non stavo mai fermo, irrequieto. Sono abbastanza instabile. Comunque va detto che il lavoro iniziale con Ray è stato fondamentale per farmi conoscere al pubblico internazionale e maturare nuove possibilità professionali. Il primo disco che realizzai con Barretto non era di musica latina o di latin jazz: «Señor 007» è il titolo, e io suonai il piano adattando brani della pellicola di James Bond però con lo stile sonoro alla Ray Barretto. Otto in tutto gli album di latin & salsajazz che ho inciso e arrangiato per Barretto: «El Ray Criollo» (1966), «Latino con Soul» (1967), che include anche il mio brano Trompeta e y trombón, canzone che la Fania furbescamente riscrisse, senza poi riconoscermi i crediti dell’arrangiamento, fecendone la sigla di apertura dei loro concerti. Lasciai perdere azioni legali per… ma con quella antipatica vicenda nessuno sa che quel brano lo impostai io. Gli altri album con Barretto sono «Indestructible» (1973), «The Other Road»(1973), «Barretto» (1975) e «Barretto Live In New York»( 1976), «Eye of the Beholder» (1977). Non ricordo il numero esatto, ma complessivamente ho registrato in generale più di trecento album, ovviamente includendo anche quelli con Mongo Santamaria, Gato Barbieri e altri con Tito Puente.

«The Other Road» è ricco di significati sia per te che per Barretto. Dopo tanti concerti, notorietà e successi cosa ti ha insegnato l’esperienza con il Barretto leader?

Il significato cui facevi cenno sta in questo: nel 1972 cinque musicisti (che fondarono poi la Tipica 73) abbandonarono l’orchestra di Barreto e questa sfiducia o scelta amareggiò moltissimo Ray, il quale dovette riorganizzare i suoi progetti. Possiamo dire che si prese una pausa dalla salsa e si rilanciò con un album di jazz con il titolo della composizione The Other Road che avevo dedicato a mia sorella Leonor deceduta qualche tempo prima in un incidente automobilistico. Quella storia commosse tanto Ray che decise di incorporare quel brano in «The Other Road», che registrammo in poche ore, dalla mezzanotte alle sei del mattino, e alla fine si aggiudicò anche il Grammy. Ray commentò a un giornalista che commercialmente fu un fiasco e molti dei suoi fan si erano sentiti abbandonati per quel brusco cambio di indirizzo, musica solo strumentale, senza la voce di Adalberto Santiago: insomma niente salsa ma jazz. Io invece credo che sia uno dei dischi migliori in assoluto di Barretto, poi ognuno ha le proprie orecchie per ascoltare. Con Ray abbiamo condiviso molto cose, c’erano affinità culturali e sonore tra di noi. Entrambi eravamo affascinati dalla musica criolla cubana; con Ray ho lavorato molti anni anche se più volte mi sono allontanato da lui per seguire dei miei percorsi artistici come detto poc’anzi, ma poi ci siamo ritrovati a lavorare assieme. Ad esempio lo abbandonai per andarmene con la grande e mitica orchestra di Machito, poi ritornai con Barretto quando era in cima alle classifiche di salsa, ai tempi del mitico «Indestructible», lo conosci quell’ album?

Claro que sì! Io non direi tradimenti, ma erano risposte alle tue inquietudini, mettiamola così. C’è qualche brano che ti vincola in speciale modo a quell’esperienza?

Claro que sì! Io non direi tradimenti, ma erano risposte alle tue inquietudini, mettiamola così. C’è qualche brano che ti vincola in speciale modo a quell’esperienza?

Esatto, hai capito perfettamente la mia indole. Sarebbero diversi i brani di grande successo cui sono legato ma uno per tutti è Rareza en Guajira. Stavo apportando dei cambiamenti armonici abbastanza innovativi su una guajira cubana, erano semplici prove ma senza l’idea di incidere nulla, quando un giorno arrivò a casa mia Ray dicendo che gli servivano urgentemente quattro minuti di musica per completare il disco in fase di ultimazione. «Hai qualcosa di pronto da farmi ascoltare?». Gli accennai la melodia di Rareza en Guajira con quell’arrangiamento e ancora prima di concludere il brano mi prese per un braccio e corremmo a registrare questo che sarebbe diventato di lì a poco un hit. D’altra parte il segreto di una buona guajira – e in generale vale per tutta la musica popolare latina – sta nell’inizio e nella fine, mentre all’interno ci puoi infilare di tutto e io mi comportai in quel modo. Un altro pezzo importante è il già citato The Other Road che prima di Ray l’avevo proposto a Mongo Santamaria ma non riuscimmo a registrarlo, però lo suonammo proprio al festival jazz di Montreux con Mongo e al termine di quel set conobbi il sassofonista argentino Gato Barbieri.

Quel brano però, se non sbaglio, non mi sembra indicato nella copertina dell’album live a Montreux di Mongo. Controllerò, intanto raccontaci qualcosa del tuo rapporto come pianista e direttore musicale del cubano Mongo Santamaria con cui hanno poi collaborato anche altri musicisti colombiani grazie a te, peraltro una cosa abbastanza rara e interessante vedere colombiani in formazioni di artisti cubani. E del mitico e sabroso Sofrito hai qualche aneddoto?

Ahi ahi ahi… tu nei sai qualcosa di Sofrito na’ más perché voi italiani siete i maestri della ricetta per fare il soffritto. Comunque quel mitico pezzo è di Mongo Santamaria e la contagiosa introduzione non è neanche mia ma di un haitiano: io ho apportato delle integrazioni a quel brano che è diventato un cavallo di battaglia anche nel repertorio delle mie orchestre. Tornando a Montreux mi piace intanto ricordare che quella performance con Mongo Santamaria riscosse un’ovazione incredibile, come testimonia il live «Mongo at Montreux» (1971), album meraviglioso. The Other Road, ora ricordo e ti ringrazio della puntualizzazione, non fu inserito nel disco per la scarsa qualità dovuta alla caduta di due microfoni durante l’esecuzione. Mongo è stato un grande e serio percussionista, con lui ho fatto diverse tournée abbastanza lunghe in Europa e la nostra collaborazione era iniziata nel 1970 grazie alla popolarità che avevo acquisito nell’ambiente musicale lavorando con Barretto. Tra gli altri dischi incisi con Mongo Santamaria ti cito «Feelin’ Alright» (1970), «Up From the Roots» (1972) con ospiti davvero spettacolari tra cui Jon Faddis, Lew Soloff, Steve Berrios, Julito Collazo eccetera. In effetti, come hai ricordato tu, con Mongo hanno suonato altri miei connazionali come i pianisti Joe Madrid, Héctor Martignon e anche il bravissimo sassofonista Justo Almario, che reclutai e sponsorizzai proprio io mentre noi stavamo suonando al Jazz Workshop di Boston e Justo era studente al Berklee College. Nonostante questo mio sostegno concreto ho poi notato, e non so perché, un po’ di freddezza e indifferenza di Justo nei miei confronti. Mi dispiace di questo comportamento distaccato, ma questo non modifica la mia considerazione per questo talentuoso connazionale e grandissimo jazzista.

Dopo Mongo ti sei imbarcato per tour mondiali con Gato Barbieri, altro personaggio che ha lasciato una bella impronta nella tua gloriosa avventura musicale, è così?

Ho ancora in mente il primo nostro incontro nel camerino di Montreux al termine del già citato concerto con Mongo. Dopo i complimenti a tutti mi rivolse alcune domande e quando seppe che io ero colombiano e che a Bogotà avevo suonato la batteria al Grill Paris Club, con un gruppo dove c’era anche un suo zio sassofonista, Gato esplose di gioia. Prima di congedarsi si annotò il mio numero telefonico e a distanza di un anno mi telefonò (e per fortuna che non avevo cambiato numero!) per propormi di far parte della sua band. Con alcuni intermezzi, come mi è capitato anche con altri musicisti (Mongo, Barretto…), la relazione con Barbieri durò dal 1975 al 2013 suonando in festival jazz e teatri di tutto il Globo terrestre, dal Giappone all’Africa, Spagna, Germania. Argentina, Cile e Messico. Io entrai nel gruppo di Gato negli anni del suo massimo splendore, con una visibilità straordinaria e ciò rappresentava per me una sfida mista a responsabilità e allo stesso tempo un’enorme carica di energia nel condividere musica con uno dei grandi jazzisti del momento. Con lui applicai un pianismo diverso rispetto al lavoro con Mongo o Barretto, in quanto Gato aveva imboccato sonorità sudamericane mescolate a free jazz dove emergevano timbri originalissimi e un senso ritmico che occupava tutta la scena. Quando iniziava a improvvisare con quel sax tenore tutto il resto attorno scompariva, i riflettori erano tutti puntati sul suo canto veemente, gridato e lirico allo stesso tempo. Per suonare bene con Barbieri bisognava aver un concetto musicale totalmente globale, aperto, libero, conoscere differenti culture musicali, capire il suo fraseggio e il suo senso armonico-melodico.

Era un latin grintoso, bollente, libero dall’egemonia della clave e del montuno e arricchito di tinte insolite con accenti di chacarera, carnavalito, candombe, huayno e, forse, milonga. Insomma idiomi popolari intrecciati a sintassi jazzistica, sei d’accordo?

Direi che è una buona definizione perché in effetti la sua musica non si basava essenzialmente su clave, tumbao o montuno, come dicono a Cuba, e quindi per la parte armonico-ritmica la sua musica richiedeva una visione ampia per raccogliere quel suono che veniva dal suo cuore. Gato è stato un grande tenorista che io apprezzavo già a metà del Sessanta quando suonava un po’ alla Coltrane ma in un modo del tutto personale e originale. Poi iniziò a latinizzare, come dici tu, lo spirito coltraniano, con assoli lunghi, bellissimi, sonorità distorte e intense allo stesso tempo, con un’espressività e un lirismo davvero unici. Lo riconoscevi subito ad occhi chiusi tra cento sassofonisti. La bellezza di lavorare con Gato stava nella libertà che concedeva ai suoi partner e quindi a mio piacimento potevo poi spendere, ogni tanto, un po’ di montuno o tumbao, perché quando la musica prende una certa onda ci metti un po’ della tua anima.

In effetti ricordo un concerto del 1973 a Roma (video su Youtube, Gato Barbieri Septet Live, Raitre, Jazzconcerto presenta Marcello Rosa) con un tuo vigoroso e veemente montuno che introduce e sostiene Viva Emiliano Zapata (title-track dell’album) e sul quale Gato Barbieri innalza un vulcanico assolo. Risultato: un’esplosiva miscela ritmica in bilico tra mambo, samba con accenti di latin-rock alla Woodstock.

Caspita, non ricordo tutto ma non ho dubbi sulla tua ricostruzione perché le musiche e le influenze sono quelle che di lì a poco fissammo in «Viva Emiliano Zapata Chapter 3», il mio primo album con Gato, a cui seguirono «Chapter 4», «Caliente», «Ruby Ruby» , «Passion & Fire» ,«Trópico» (con ospite Carlos Santana in Latin Lady e in tutto il disco nel set percussioni latine talenti come Armando Peraza, Jose “Chepito” Areas e Bill Summers, NdA), poi «Eufhoria», «Para los amigos» e «Apasionado».

Facciamo un passo indietro: quando hai capito di amare il jazz?

Avevo sette anni quando mio padre mi regalò «Jazz Studio 2»(Decca) di John Graas, un musicista che suonava il corno francese nell’Orchestra Sinfonica di New York ma era anche un jazzista che contribuì alla nascita del jazz californiano assieme Bud Shank, Shelly Manne, Shorty Rogers, Jimmy Giuffre e se non erro fu membro della band di Stan Kenton. In questo disco suonavano il pianista e direttore d’orchestra André Previn, il batterista Shelly Manne, il contrabbassista Curtis Counce, il baritonista Gerry Mulligan, Lee Konitz, insomma i grandi del cool jazz e ricordo che quando il disco cominciò a girare sul piatto io e mio fratello ci guardammo stupefatti per questa musica strana ma bella. E da lì mio padre, contento di vederci attratti dal jazz, cominciò a regalarci album meravigliosi di Stan Kenton, George Shearing, Count Basie, Gillespie, Horace Silver, Rollins, Coltrane, Miles Davis dai quali incominciammo a tirar giù degli assoli. Io cercavo di imparare quelli di batteria di Max Roach, il numero uno in quell’epoca, ma anche pezzi con il pianoforte. Dove c’era profumo di jazz io cercavo di esserci, per non lasciarmi sfuggire nulla: ad esempio c’era uno psichiatra colombiano affascinato dal jazz che ogni domenica organizzava delle jam session nella sua bella casa e io venivo invitato a suonare sia la batteria che il piano in quella sorta di cenacoli dove non solo si suonava ma si ascoltava anche musica. Oltretutto lì partecipavano anche degli ottimi musicisti argentini che in quel momento vivevano a Bogotà: in quella casa ascoltai freschissimo di stampa «Kind of Blue» che lo psichiatra aveva appena portato da New York. A parte essere l’album di moda e più venduto di quel momento, mi incantò di quel disco il lavoro di Bill Evans, spettacolare per come suonava, per ispirazione, saggezza. Con i suoi eleganti fraseggi, concetti e modelli è stato maestro di gente come Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett, Steve Kuhn e Brad Meldhau.

Edy Martinez (dietro (camicia bianca), Willy Bobo e Tito Puente (timb.), Patato Valdés (congas)

Stiamo parlando del 1959 e fino quel momento, se non erro, era in gran spolvero anche Dave Brubeck quartet con il celeberrimo Take Five, e l’anno scorso c’è stato il centenario della nascita del pianista californiano.

Non sapevo del centenario ma è giusta la tua osservazione perché circolava anche quell’altro grande jazzista che è stato appunto Brubeck, il quale cambiò il concetto ritmico con dei tempi insoliti per il jazz. Francamente non so che razza di musica lui ascoltasse per produrre cose così interessanti e con sfumature orientaleggianti e particolari. Era un musicista a tutto tondo, attento alla classica, al folklore di tanti paesi, musica indù, turca, ebrea, africana eccetera, e io credo che sia dovuto a questa mistura la sua genialità. Per dirti quanto fossi attratto da quel quartetto ti racconto che in quel periodo stavo suonando la batteria a Nassau, capitale delle Bahamas, quando imparai che il Dave Brubeck Quartet, con Paul Desmond, Joe Morello, Eugene Wright, suonava a Miami. Allora presi un permesso di due giorni, me ne andai ad ascoltarli e restai fulminato da Morello, espectaculaaar, per tecnica e musicalità. A proposito di batteristi jazz importanti, mi piace ricordare un mio album stupendo con Joe Chambers ,«New World» (1976), oggi difficile da reperire. Riprendo il discorso interrotto poc’anzi per dire che parallelamente al jazz assieme a degli amici colombiani studiavo anche gli stili musicali afrocubani e artisti come Felix Chapottín, Arsenio Rodriguez, Beny Moré, Perez Prado, Tito Puente, Tito Rodriguez, Machito. Direi che fondamentale è stato poi l’aiuto di mio padre nel guidarci all’ascolto e alla comprensione di diverse culture musicali e a suonare jazz e musica latina. Per la musica classica, invece, gli insegnamenti e la supervisione erano di mia madre, così tutto ciò mi ha formato e facilitato sia nell’attività di compositore che in quella di strumentista per confrontarmi poi nella vita con musicisti di diversi indirizzi.

Hai continuato a coltivare interessi per la musica classica?

Certamente, e da oltre cinquant’anni studio anche musica contemporanea: ho adorato molto Pierre Boulez, Luigi Dallapiccola, Luciano Berio, Riccardo Malipiero, Bruno Maderna, Stockhausen eccetera. Uno magnifico per me è Olivier Messiaen (e di cui alcuni dei sopracitati sono stati suoi allievi): Oiseaux exotiques è splendido, quello per me è jazz anno 3000, un’opera organica concettualmente futurista. Poi è vero che ci sono stati anche altri direttori importanti su quel fronte come Leonard Bernstein, ad esempio, e lo ritengo sicuramente uno dei migliori direttori che siano mai esistiti: a dir poco è geniale l’intreccio di musica classica e latina ad altissimo livello nel musical West Side Story. Soltanto una mente eclettica come la sua poteva arrivare a tanto.

E in America Latina, oltre a Leo Brouwer, Carlos Chávez, tanto per citarne un paio, quali compositori e direttori “trasversali” hai apprezzato maggiormente?

Certamente quelli citati a cui aggiungerei però l’argentino Alberto Ginastera, il colombiano Jesús Pinzón, scomparso tre anni fa, e Francisco Zumaqué. Ma ci metterei poi Ernesto Lecuona e non meravigliarti se dico anche Perez Prado, quando penso alla bellissima opera Suite Voodoo…. la conosci? Discorso a parte lo merita il messicano Juan Garcia Esquivel, un alchimista musicale inusuale, capace di creare in modo atipico musica latina con influenze jazz, folk e classiche: obbligatorio è l’ascolto di Other Worlds Other Sounds. I suoi album dal 1957 al 1962 sono a mio davvero spettacolari. Un genio che io scoprii quando ero ragazzino.

A proposito, ritmi folklorici e tradizionali colombiani come currulao, mapalé, cumbia, bambuco o strumenti tipici come la marimba de chonta, non li ritieni utili per una via nazionale al jazz in Colombia?

Per me la cumbia è totalmente cosmica: con la cumbia si può scrivere un’opera sinfonica con grande facilità. Io ho scritto pezzi di bambuco e pasillo per pianoforte e orchestra sinfonica, ma non ho registrato nulla perché in Colombia non si sostiene a livello statale la musica tradizionale, e anche altro, direi. Qui si apprezza di più la musica commerciale, la cumbia, il porro del pueblo, la musica ballabile, soprattutto la salsa, ma progetti jazzistici con questi ingredienti sono pochini e comunque qualcosina ho fatto. Ne parliamo dopo. Visto che ci siamo invece ti segnalo un lavoro molto importante, spaziale: Edy Martinez, Homenaje a Marte che ho composto nel 2015. E non scrivere niente di me se prima non hai ascoltato quest’opera, è obbligatorio. Io non mi chiamo Beethoven, Stravinski, Mozart o Rubalcaba, semplicemente Edy Martinez ma…(ride!)

Hai detto Salsa e salsa sia! Musica le cui principali origini sono cubane ma che vede nella città colombiana Cali la capitale più importante del genere in America latina con un festival importantissimo. Qual è la tua opinione su questo fenomeno che non ha soltanto una dimensione musicale e che ti ha visto protagonista indiscusso nel corso della tua carriera e in luoghi prestigiosi?

Hai detto Salsa e salsa sia! Musica le cui principali origini sono cubane ma che vede nella città colombiana Cali la capitale più importante del genere in America latina con un festival importantissimo. Qual è la tua opinione su questo fenomeno che non ha soltanto una dimensione musicale e che ti ha visto protagonista indiscusso nel corso della tua carriera e in luoghi prestigiosi?

Beh, è vero i cubani sono depositari delle origini ma il grande crocevia per la nascita e lo sviluppo di questo linguaggio è stato New York. Lo so che è un argomento che fa discutere, è sottile, e personalmente con tutto l’amore che nutro per Cuba mi sento di dire questo poiché io sono un musicista di salsa ma newyorkese, ho partecipato attivamente a quell’elaborato culturale e musicale dagli anni Sessanta in poi. Ho vissuto con le band di Machito, Tito Rodriguez, Tito Puente, ho respirato poi l’apogeo della salsa e via via anche i cambiamenti con gruppi musicali sempre più piccoli per problemi economici. Questo ha portato a un cambio intellettuale della salsa sia a livello ritmico, melodico che armonico e non ti nascondo che rimpiango la perdita della grande qualità espressa invece da quelle magiche big band di musica latina che non facevano ancora salsa. Comunque ho maturato esperienze incredibili, ho lavorato e registrato con i fratelli Palmieri, ho registrato il primo album per Pete “Conde” Rodriguez. Con Eddie Palmieri, Larry Harlow e Tito Puente ho vinto il Grammy. Quindi come pianista e arrangiatore ho un bilancio estremamente positivo nel settore della salsa e della salsa-jazz, da Ray Barretto a Tito Puente, che considero l’autentico padre e primo divulgatore di questa musica nel mondo. Per quanto riguarda l’importanza di Cali nella salsa concordo con te, tuttavia ci tengo a dire che io in Colombia ho lavorato soltanto poche stagioni durante delle parentesi che mi avevano spinto a rientrare un po’ in Patria dal mio viaggio all’estero che dura dal 1959, quindi…

Guarda caso, proprio in coincidenza con l’avvento del processo rivoluzionario a Cuba (che tra milioni di difficoltà è ancora in sella) con l’effetto di musicisti in esilio come Bebo Valdés, Celia Cruz, Fajardo e altri diretti chi a Miami, chi a New York o Los Angeles. E appunto la tua connessione musicale con Cuba è avvenuta proprio attraverso alcuni dei suoi più grandi protagonisti attivi però negli Stati Uniti o in Europa: mi riferisco a Mongo Santamaria, Machito, Chico O’Farrill, Candido Camero, “Patato” Valdés, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval e anche il “Ciego Maravilloso” Arsenio Rodriguez. E da quanto mi risulta solo recentemente sei riuscito ad approdare nell’Isla, è giusto?

Verissimo. A parte le cose precise che hai descritto io potrei dire che ho vissuto a Cuba tutta la vita seppur da New York: mi riferisco al privilegio meraviglioso per la mia professione che ho goduto lavorando con celebrità come quelle che hai ricordato, e ce ne sarebbero tante altre ma lo spazio non ce lo consente adesso. Quello che mi ha sempre impressionato di quel Paese è il mondo della percussione praticato e studiato a livello scientifico, spirituale e religioso. Con il “cuore ho cominciato a vivere” a Cuba fin da piccolo perché la mia casa di Bogotà era piena di sonorità con tutti gli stili della musica cubana, rumba, guaguancó, musica sincretica, le grandi orchestre, i conjuntos, i grandi cantanti, insomma dischi di ogni genere cubano e caraibico oltre alle musiche nate a New Orleans con tutte le sue diramazioni che sono gli altri miei amori musicali preferiti. Strano ma vero: soltanto due anni fa sono stato a Cuba per registrare un disco con la famosa NG La Banda del flautista José Luis Cortés «El Tosco» e non so se è già pubblicato. Sono andato all’Avana con delle mie composizioni, le ho arrangiate in loco dopo aver capito di che si trattava e cioè un progetto di latin jazz. Da quel viaggio è maturato poi anche un invito da parte degli organizzatori per partecipare al Jazz Plaza Festival dell’Avana. E, salvo imprevisti e salute permettendo, tornerò all’Avana con estremo piacere perché sarà anche un’occasione per rivedere vecchie conoscenze che non ho potuto incontrare in quei pochi giorni chiusi nei mitici studi Egrem.

Puoi farci dei nomi, ad esempio?

Certamente uno è Bobby Carcassés, cantante e multistrumentista, che nel 1978 ospitai per quindici giorni nella casa dei miei genitori a Bogotà assieme anche allo sbalorditivo conguero o tumbador Tata Güines. Mi piacerebbe raccontarti un aneddoto legato all’incontro: ero in vacanza in Colombia per visitare i miei genitori e proprio in quei giorni nell’Hotel Tequendama di Bogotà andava in scena lo show del Tropicana di Cuba che si rivelò uno spettacolo nello spettacolo soprattutto quando entrò in scena il conguero. Non avevo mai avevo sentito nessun percussionista trattare i tamburi in quel modo. Magico! Rimasi poi del tutto senza parole quando le mie orecchie captarono delle sonorità in quel brano che mi dicevano qualcosa ma non tutto: era Fiesta de Tambores di cui avevo scritto l’arrangiamento commissionatomi tempo prima dalla Tipica 73 per «Intercambio Cultural», il disco da loro registrato a Cuba e di cui l’ospite speciale era proprio Tata, che era quel funambolico conguero sul palco e che conobbi dopo il concerto. Diventammo subito amici con Tata (che ci ha già lasciati purtroppo alcuni anni fa) e Bobby Carcassés che portai a casa mia con la gioia di mio padre che stravedeva per i cubani.

Edy Martinez, alla sua sin. Tito Puente e in alto il conguero Patato Valdés

Come pianista e percussionista, cosa ne pensi dei colleghi cubani e caraibici? E qualcuno di ha influenzato?

Parto dai percussionisti perché nell’Isla di Cuba l’arte della percussione è sviluppata e studiata in modo scientifico con l’appoggio delle istituzioni e questo anche per le altre discipline musicali, cosa che purtroppo non avviene per esempio nel mio Paese, la Colombia, e in tanti altri. Io ho avuto il privilegio di suonare con i più grandi congueros e timbaleros della storia tra cui Mongo, Candido Camero, “Patato” Valdés e altri non cubani come Ray Barretto o Ray Mantilla. A mio avviso, e senza nulla togliere ad altri, “Patato” è stato l’uomo della conga, era unico nel trasmettere messaggi musicali con sentimento attraverso le pelli dei suoi tamburi. Oggi è vero che ci sono percussionisti davvero impressionanti dal punto di visto tecnico, vertiginosi e virtuosi, ma credo che la tecnica non sempre si sposi con l’anima e il sentimento. Certo tra le nuove generazioni abbiamo dei talenti spettacolari come i cubani Pedrito Martinez, Yaroldy Abreu e Roberto Vizcaino jr. , oppure anche il colombiano Samuel Torres che cito non perché è mio nipote ma per il suo portento, eccellente percussionista e compositore, artista completo: sua è l’Opera for Congas & Orchestra – Samuel Torres and Berliner Symphoniker. Non ho parlato del portoricano Giovanni Hidalgo, ma questo è sul trono da tempo e ovviamente ci sono anche Richie Flores, Paoli Mejias e la lista sarebbe lunga. Per i pianisti debbo fare un salto alla mia infanzia quando ascoltavo la radio a Bogotà: fui letteralmente ipnotizzato da un solo magistrale di Pedro Justiz Peruchín, pianista dell’Orquesta cubana Riverside, classe sopraffina con una tecnica straordinaria. Dopo quell’ascolto galeotto mio padre mi comprò quattro dischi della Riverside sui quali studiai nei minimi dettagli il sottilissimo pianismo di Peruchín che riusciva a combinare come nessun altro, almeno in quel periodo, musica classica, jazz e folklore della musica cubana: lui è stato il primo pianista che mi ha profondamente influenzato. Ovviamente dei cubani non trascuravo nemmeno Frank Emilio Flynn, Bebo Valdés, l’allora giovane Chucho Valdés, oppure Lili Martínez dell’Orquesta Chapottín.

A proposito di pianisti latin e di curiosità: ci spieghi il vero motivo della tua “intrusione” in un progetto di Eddie Palmieri?

Eddie Palmieri (ride), grande bandleader, devi sapere che è una persona molto divertente, solare e un amicone. Mi incaricò di fare un arrangiamento per big band al pezzo Resemblance, brano che tra l’altro aveva già registrato anni prima con Cal Tjader. Successe che il giorno dell’incisione io ero nei paraggi dello studio e così andai a trovarlo mentre era al lavoro. A un certo punto mi pregò di sedermi al pianoforte per registrare quel tema con il mio concetto jazzistico perché quel giorno lui non riusciva ad entrare in quella parte, gli mancava l’ispirazione. Io non volevo assolutamente accettare quella parte perché era poco rispettoso nei suoi confronti, ma fui costretto da lui medesimo ad aiutarlo per terminare quella registrazione. Questa è la storia del mio contributo inserito nell’album «Unfinished Masterpiece», che tra l’altro si aggiudicò il Grammy. Sia con Eddie che con suo fratello Charlie abbiamo condiviso il palco più di una volta, ci si incontrava spessissimo in contesti di salsa e salsa jazz e si collaborava. E le collaborazioni tra di noi erano cose normalissime, come mi è successo con tanti altri artisti con i quali ho suonato poi su disco o curato gli arrangiamenti, e diciamo musicisti di ogni parte del mondo e non solo latinos. Se vuoi te li elenco ma…

Vero, la lista è troppo lunga ma, se sei d’accordo, provo io su due piedi a richiamare solo alcuni dei più importanti latinos: Pete “Conde” Rodriguez, Larry Harlow, Louis Ramírez, il leggendario Arsenio Rodríguez, Celia Cruz, Joe Quijano, Andy e Jerry Gonzalez, Manny Oquendo, Justo Betancourt, Lou Pérez, Raúl Marrero. A mio avviso una speciale menzione meritano gli Harlem Afro-Cuban All Stars dove ho trovato un tuo incalzante assolo al sintetizzatore in chiave funky blues nel brano Viva Martinez dell’album «My Own Image» del trombettista Luis Perico Ortiz, altro grande artista ma trascurato dalle nostre parti. Naturalmente il sestetto Latin Percussion Ensemble Project diretto da Puente («Just Like Magic» che contiene il tuo Martinez Blues). A questo punto vogliamo parlare della tua esperienza in Europa dove da buon “ambasciatore” hai fatto un serio lavoro di proselitismo al latin?

Vero, la lista è troppo lunga ma, se sei d’accordo, provo io su due piedi a richiamare solo alcuni dei più importanti latinos: Pete “Conde” Rodriguez, Larry Harlow, Louis Ramírez, il leggendario Arsenio Rodríguez, Celia Cruz, Joe Quijano, Andy e Jerry Gonzalez, Manny Oquendo, Justo Betancourt, Lou Pérez, Raúl Marrero. A mio avviso una speciale menzione meritano gli Harlem Afro-Cuban All Stars dove ho trovato un tuo incalzante assolo al sintetizzatore in chiave funky blues nel brano Viva Martinez dell’album «My Own Image» del trombettista Luis Perico Ortiz, altro grande artista ma trascurato dalle nostre parti. Naturalmente il sestetto Latin Percussion Ensemble Project diretto da Puente («Just Like Magic» che contiene il tuo Martinez Blues). A questo punto vogliamo parlare della tua esperienza in Europa dove da buon “ambasciatore” hai fatto un serio lavoro di proselitismo al latin?

Credo che sia venuto tutto da solo questo avvicinamento e comunque il lavoro svolto ha prodotto ottimi risultati se penso ai progetti con formazioni come Conexion Latina di Rudi Fueser e Nueva Manteca di Jan Hartong, un pianista classico cui insegnai un po’ di cultura musicale latin (impazziva di sapere come suonare il montuno del piano) e da lì si buttò a capofitto dentro i ritmi afrocubani sviluppando ricerche a Cuba con un gruppo di studenti di percussioni. Tutto ciò è avvenuto in tempi diversi ma diciamo che la mia residenza europea di cinque anni scaturì da un incontro a Puerto Rico nel 1982 dove stavo suonando con il mio quintetto jazz nei club dell’Isla del Encanto. Fu lì che incontrai Wito Rodriguez, cantante della Conexion Latina, mentre stava promovendo un disco del gruppo tedesco e mi agganciò proponendomi un contratto allettante con quella che era l’orchestra di musica latina più importante in Germania. E così con il mio solito spirito avventuriero dopo una settimana arrivai a Monaco di Baviera per sostituire Luis Monge, un giovane pianista (figlio del presidente di Costa Rica!) che stava studiando in Germania. Inizialmente io e mia moglie vivemmo in casa del direttore della band, Rudi Fueser, un tedesco amante di salsa con qualificatissima discografia di salsa, musica latina, cubana e di ogni gruppo. Quel biennio con la Conexion Latina fu interrotto poi da una chiamata di Ray Mantilla che mi propose un importante tour europeo con la sua band e allora Héctor Martignon, mio connazionale che era da quelle parti, prese il mio posto e così me ne andai in tour con Ray Mantilla, che incontrai a Milano e da lì muovemmo verso altre città italiane, tra cui Perugia (Umbria Jazz) e la tournée si concluse a Parigi dove decisi di stabilirmi per un po’. Lì formai un’orchestra stupenda con trombe e tromboni, lavorai moltissimo ma con quella band non registrai nulla. In sintesi restai in Europa fino al 1987 e in quegli anni mi adoperai per aiutare molti musicisti tedeschi, olandesi e francesi a scoprire il latin jazz e i segreti della musica latina. Realtà importanti erano la Cubop City Big Band diretta Lucas van Merwijk , batterista olandese, che avevo conosciuto in Francia quando viveva a Parigi, così assieme abbiamo registrato «Moré & Moré»; anni dopo, memori del successo del primo album, gli scrissi tutti gli arrangiamenti per il tributo a «Arsenio Rodriguez». Ad Amsterdam incisi anche con il percussionista venezuelano Gerardo Rosales l’album «Rítmico y pianístico». Esaurita questa esperienza, me ne tornai a New York con mia moglie cantante per scrivere un altro capitolo.

Cioè?

Dopo un mese si sfasciò il nostro matrimonio, cose che capitano e deprimono ma… professionalmente non incontrai problemi perché non avevo ancora sistemato i bagagli, si fa per dire, che Gato Barbieri mi chiamò per lavorare assieme: via con concerti, registrare dischi e in quella formazione c’era anche l’ottimo batterista Robby Ameen. Allo stesso tempo continuavo a collaborare con Ray Mantilla e altri musicisti di salsa, e lavorai bene fino ai primi anni Novanta quando sentii di nuovo il desiderio di respirare aria di casa mia. Tornai a Bogotà, vissi anche Medellin e in quel periodo realizzai il mio primo disco in Colombia come bandleader: «Privilegio», lo conosci? Si trattò del primo disco di latin jazz di spessore internazionale registrato in Colombia nel 1995 e la realizzazione pratica la si deve allo sponsor culturale Carlos Gonzalez, un benefattore. Insomma dietro la facciata di questo disco c’è una vicenda densa di amore. Questo signore che non conoscevo si impegnò economicamente affinché in Colombia fosse riconosciuto il “talentuoso Edy Martinez” come all’estero. Una storia bellissima, perché Carlos non è un miliardario, e dimostra che tra tanta gente furba e indifferente ci sono anche persone meravigliose come lui. Accettai quel gesto nobile e chiamai a raccolta musicisti colombiani, cubani e venezuelani per un album accolto benissimo e riconosciuto dalla critica internazionale. Detto questo, per chiarezza mi preme sottolineare che prima di Privilegio io ho continuato a incidere con altri come Ray Mantilla, Tito Puente, Manny Oquendo, successivamente sono volato di nuovo in Europa per concerti, poi sono rientrato a New York per registrare altri progetti, insomma ancora movimento e intrecciando nuove esperienze.

Permettimi se aggiungo io qualcosa che non compare tra le tue note biografiche, peraltro scarse e difficili da reperire in rete: primo, il leggendario flautista panamense Mauricio Smith in «Madera» dove c’è un suo assolo strepitoso in Afro Samba. Secondo, la tua presenza in «Pearls» di David Sanborn; terzo, e correggimi se sbaglio, un disco con composizioni di musica tradizionale colombiana jazzificata, ossia cumbia, porro, mapalé riletti jazzisticamente come Colombia Tierra Querida, La Pollera Colorà e altri ancora. Confermi?

Fantastico poi che tu conosca questi dischi e questi brani tipici. Li conosci? Quel disco di musica colombiana jazzificata, buona definizione, si chiama «Su Majestad el piano» e sono contento sia che ti sia piaciuto e lieto del fatto che un giornalista italiano di jazz abbia indagato il nostro patrimonio. Ti giuro che è abbastanza raro, perché si conoscono di più Guantanamera, Bilongo, Son de la Loma, Tico Tico o Samba de uma nota invece di Ay Cosita Linda e autori come Lucho Bermudez o Pacho Galàn. Riguardo alla storia di Mauricio Smith ammetto che c’è stata trascuratezza nei suoi confronti, poiché parliamo di un artista leggendario, eccellente improvvisatore, persona di una umiltà incredibile e per quanto ne so dava lezioni di flauto perfino a Eric Dolphy, capisci? In «Madera» (e approfitto per chiederti le tracce mp3) tra l’altro c’era alla batteria Robby Ameen. Riprendendo l’argomento sui miei ritorni in Colombia devo dire che periodicamente sentivo il desiderio di riprendere contatto con la mia terra e anche nel 2015 sono tornato a Pasto come docente all’Università del Nariño, ho formato un’orchestra molto grande, ho creato dei solisti, li faccio lavorare su un repertorio basato sulla mia musica e creando un’opera di musica classica, poi abbiamo inciso anche un disco. E da lì mi hanno conferito il Dottorato Honoris Causa in Musica. Ora sono nuovamente rientrato in Colombia, sto bene anche se i mezzi a disposizione sono inferiori di quelli su cui potrei contare negli Stati Uniti. Ora è il momento di trasferire alle nuove generazioni la mia esperienza internazionale in campo jazzistico e i miei di settant’anni di musica.

Nel tuo frenetico andirivieni da un luogo all’altro nel 2008 eri a New York per incidere «Midnight Jazz Affair -Edy Martínez & His Jazz Orchestra» senza dubbio il fiore all’occhiello, la perla della tua produzione discografica come leader. E dodici anni dopo con Ray Mantilla, quindi pochi pochi mesi fa eri ancora in studio nella Grande Mela per collaborare a quello che si è rivelato il suo testamento.

Nel tuo frenetico andirivieni da un luogo all’altro nel 2008 eri a New York per incidere «Midnight Jazz Affair -Edy Martínez & His Jazz Orchestra» senza dubbio il fiore all’occhiello, la perla della tua produzione discografica come leader. E dodici anni dopo con Ray Mantilla, quindi pochi pochi mesi fa eri ancora in studio nella Grande Mela per collaborare a quello che si è rivelato il suo testamento.

«Midnight Jazz Affair» è un gran bel disco e tra i pezzi c’è anche Guaneña, un brano magico della tradizione del sud colombiano, del Dipartimento Nariño (dove sono nato) con accenti della valle del Cauca e della cultura indigena confinante con l’Ecuador, è un tema di cui si parla molto. La formazione di «Midnight…» è veramente strepitosa: ci sono Philip Mossman, Samuel Torres, Mike Viñas, Ernesto Simpson e special guest da novanta come il flautista Dave Valentin, plurinominato al Grammy e i trombettisti Claudio Roditi e Lew Soloff, scomparsi purtroppo entrambi. E purtroppo se n’è andato da poco anche Ray Mantilla, come hai ricordato, e con il quale nel mese di dicembre 2019 avevo registrato il suo ultimissimo album, «ReBirth», uscito postumo. Ray era già molto provato fisicamente dalla malattia che l’ha spento. Que descanse en Paz! Tra i temi dell’album ci sono anche tre mie composizioni di cui una cumbia jazzificata e della partita in studio hanno fatto parte anche il batterista Diego Lopez, italiano, poi il trombonista Ivan Renta, il bassista Ruben Rodriguez …y ahora no me acuerdo los otros musicos.

Io ho visto l’ultimo concerto di Mantilla in Italia, a Bologna nel 2017, e tu gli ultimissimi momenti della sua esperienza musicale. Tra l’altro con Ray hai condiviso molte amicizie in Italia durante vari concerti a partire da metà degli anni Ottanta, hai inciso alcuni dischi della Ray Mantilla’S Space Station per la storica Red Records. Ricordi alcuni di quei nomi e cosa ne pensi dei jazzisti italiani?

In Italia il jazz ha avuto uno sviluppo notevolissimo, sono rimasto affascinato da alcuni festival davvero importanti come quello di Umbria Jazz e poi dei jazz club incantevoli tra cui quello di Ferrara. Poi ci sono ottimi musicisti, e me ne sono reso conto durante le numerose tournée con la Ray Mantilla European Space Station. Dei dischi con Ray dobbiamo citare «Hands of Fire», «Sinergy», «Dark Powers», li conosci? Roba di oltre trent’anni fa, mi vengono in mente il discografico Sergio Veschi e uno dei massimi organizzatori di jazz, Alberto Alberti. Que maravillas! Tra i musicisti di cui ho ancora un immagine molto viva ci sono il tenorista Piero Odorici, il contralto Gaspare Pasini che conobbi la prima volta quando erano ancora dei ventenni o giù di lì, poi il bassista Ares Tavolazzi, strumentisti eccellenti e persone affabilissime, tra cui anche il percussionista Sergio Guna. Li porto ancora nel cuore come so benissimo che li amava moltissimo anche Ray e di questa fratellanza ne abbiamo parlato assieme durante le pause nei giorni della registrazione dell’ultimo disco a New York. Per ricordare Ray e quel legame mi piacerebbe venire in Italia e registrare un album con gli italiani di cui sopra e se puoi riferisci loro che ho tanto materiale scritto.

Ci sono rimaste molte cose in sospeso da raccontare e da chiarire perché riassumere settanta intensissimi anni di musica non è uno scherzo. Vorrei comunque concludere questa maratona sul tuo importante ruolo di arrangiatore emerso frequentemente in questa conversazione. Quali sono i segreti per fare un buon arrangiamento ?

Questa è una bellissima domanda. Si parla poco degli arrangiatori ma tanti non sanno che dietro la facciata di un progetto musicale c’è l’arrangiatore che deve mettere a posto ogni tassello. Per me non fa differenza jazz o latin, e comunque nel latin uno eccellente è stato Tito Puente; pochissimi poi sanno chi sono Gil Lopez, Luis Cruz o il sottoscritto, cioè gli architetti delle musiche di Ray Barretto, per dire di uno dei tanti artisti per cui ho scritto. L’arrangiamento equivale al lavoro creativo di un artista plastico quando deve trasformare uno schizzo in un’opera d’arte, e per fare questo un bravo arrangiatore deve calarsi nei panni del compositore per comprenderne la visione musicale per poi tracciare un piano in grado di far risaltare le caratteristiche di ogni musicista coinvolto nel progetto. Gian Franco Grilli

Foto: cortesia di Miguel, fornite dall’artista.

VIETATA LA RIPRODUZIONE DELL’INTERVISTA.

Edy Martinez (camicia bianca), Willy Bobo e Tito Puente (timb.), Patato Valdés (congas)

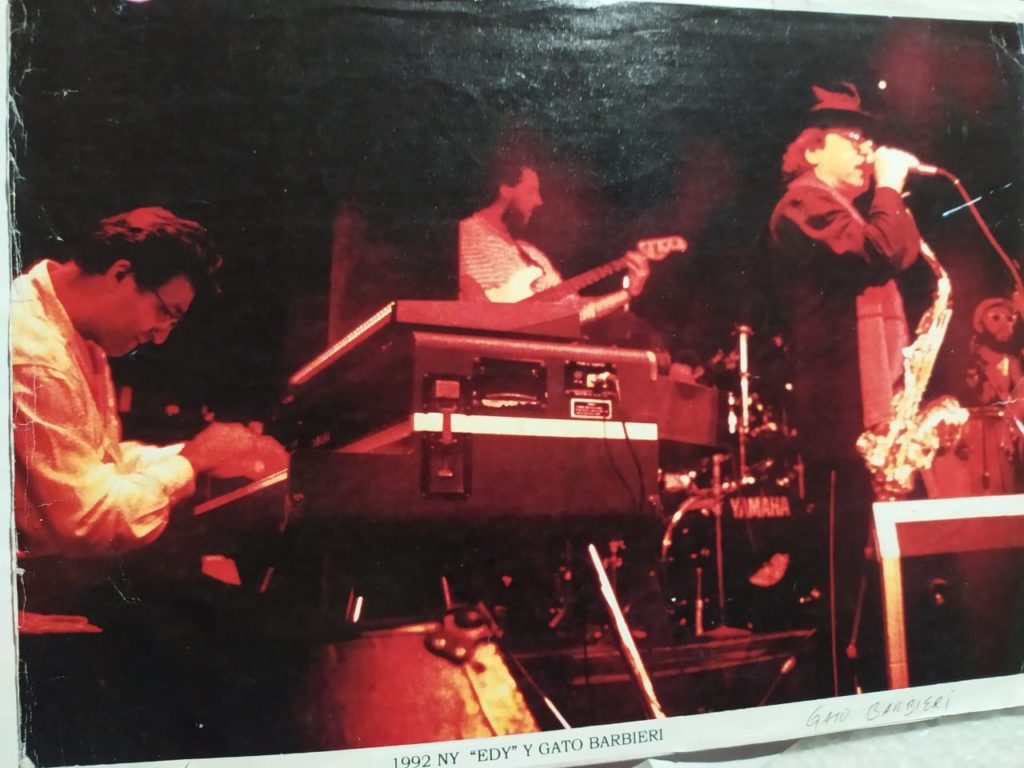

Edy Martinez (p. el), Gato Barbieri (sax)

Sinistra: Edy, Patato Valdés (conga),Thielemans (arm.), Tito Puente (timb.)

Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.

Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.

presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.

presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.